Quando a democracia chegou ao Laranjal

Terá sido intuição, medo do desconhecido ou um consenso daqueles que tomavam na roda do bordado, à tarde e debaixo do zinco

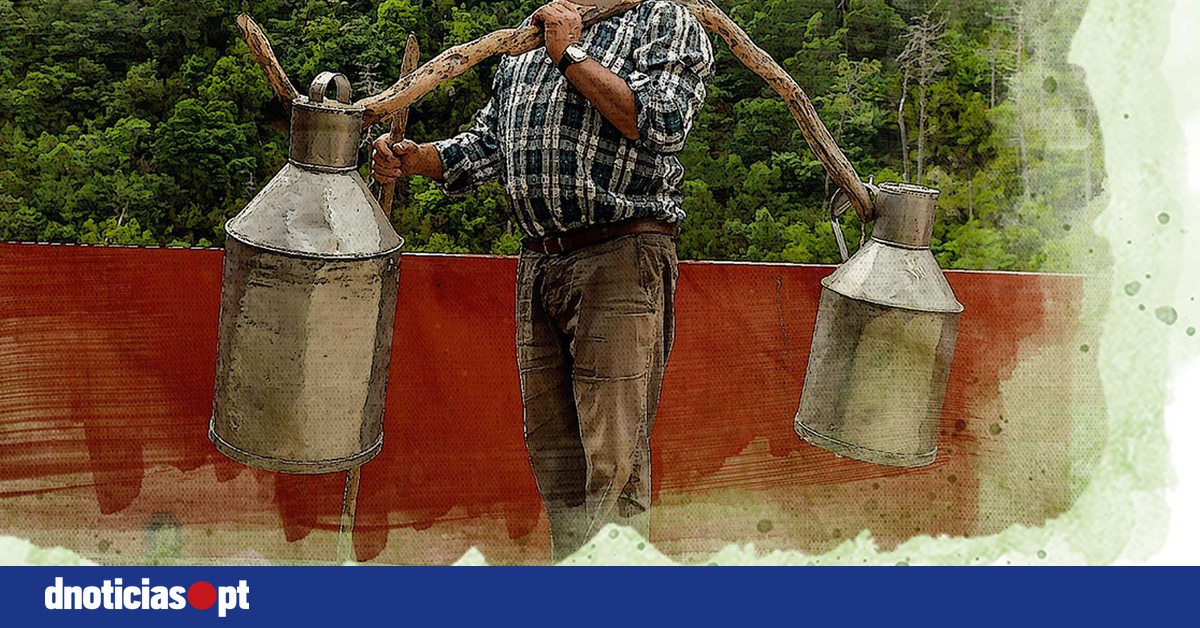

A democracia chegou ao Laranjal ainda o leiteiro descia pela entrada da casa do meu avô com as vasilhas penduradas nas extremidades de uma vara. E voltava a subir para fazer o caminho aos ziguezagues, o peso não ajudava e os copos de vinho seco da venda também não. O miúdo, que era o neto e fazia a vez de ajudante, tinha a missão de o desviar dos carros e dos ‘horários’ da Companhia de Automóveis de Santo António.

A CASAL, firma de autocarros com risca azul dos quais a minha mãe e as minhas tias se orgulhavam muito e esse apreço não era beliscado pelo estado da frota heterogénea em questões de qualidade, marcas e manutenção de travões. Era de Santo António e a freguesia tinha brio e não se queixava das portas automáticas que não abriam. Em dias de chuva desviava-se das janelas que não fechavam, mas, ao menos, honravam o nome que o povo lhes dera e passavam a horas para levar aquela força de trabalho para a cidade.

A política e as eleições iam torná-los ainda mais importantes. O Laranjal agrícola e conservador, que era Funchal sem ser cidade, estava a mudar, enquanto os miúdos corriam atrás dos carros da campanha eleitoral para apanhar os papéis verdes, rosas, amarelos e azuis que ficavam colados ao alcatrão. As cores eram as mesmas dos bilhetes que o ‘bilheteiro’ tirava dos maços que exibia entre os dedos e tanto dava para brincar às eleições como aos autocarros.

Não havia, por ali e nos arredores, um rapaz que não tivesse sonhado ser ‘bilheteiro’ por causa da habilidade de saltar do autocarro em andamento para ir ajudar a desfazer o nó cego do trânsito no Caminho de Santo António ou anunciar o desdobramento das 7h30 para o Jamboto. E, por isso, subíamos todos para um autocarro imaginário, onde os passageiros imitavam o som da campainha; o chauffeur fazia a travagem, enquanto o ás da viagem distribuía bilhetes e recebia pedras pequeninas a fazer a vez de dinheiro.

Enquanto o meu irmão e eu tentávamos dar um uso ao rasto de papel deixado pelos carros de campanha, a minha mãe, as minhas tias e todas as pessoas com idade de votar tentavam perceber o que lhes entrava vida adentro. A minha tia Conceição trouxe um livro com todos os partidos, ideias e propostas, mas não sei se ajudou, nem sei bem como é que elas, aquelas mulheres educadas no conservadorismo católico, no tempo em que os padres decidiam o tamanho do decote e a altura da saia, escolheram em quem votar.

Terá sido intuição, medo do desconhecido ou um consenso daqueles que tomavam na roda do bordado, à tarde e debaixo do zinco. As minhas tias foram votar como quase todas as outras pessoas do Laranjal e isso não deixa de ser espantoso. Todas tinham crescido sem direito a apontar críticas ao governo, sem saber o que eram eleições livres e partidos políticos e numa sociedade onde o futuro estava mais ou menos decidido à nascença. Os filhos dos médicos eram médicos; os filhos de operários eram operários. As mulheres ficavam em casa; os homens trabalhavam.

A democracia acabou por fazer desaparecer os leiteiros e, uns anos depois, os horários da CASAL estavam ainda mais cheios, de homens e mulheres a caminho do trabalho nos hotéis, nas lojas, nas obras, nos armazéns da banana, nas casas de bordados. Todos corriam atrás de um salário que lhes abrisse as portas do bem estar. Alguns casaram e ficaram a viver num anexo de dois quartos e cozinha ao lado da casa dos pais; outros compraram um carro velho. As minhas duas tias solteiras também fizeram parte dessa multidão, dessa força de trabalho que, todos os dias, apanhava o autocarro das 7h15 da manhã.

Não sei se fizeram as melhores escolhas, as mais adequadas, informadas e esclarecidas, eram apenas pessoas normais, com os estudos que a família e as circunstâncias permitiram. E apesar de tudo isso não fugiram e foram votar. Naquela primeira vez há 50 anos e nas seguintes.