Longa vida à liberdade

A minha mãe contou-me mais tarde, pois gostava da data e não perdia um documentário na televisão

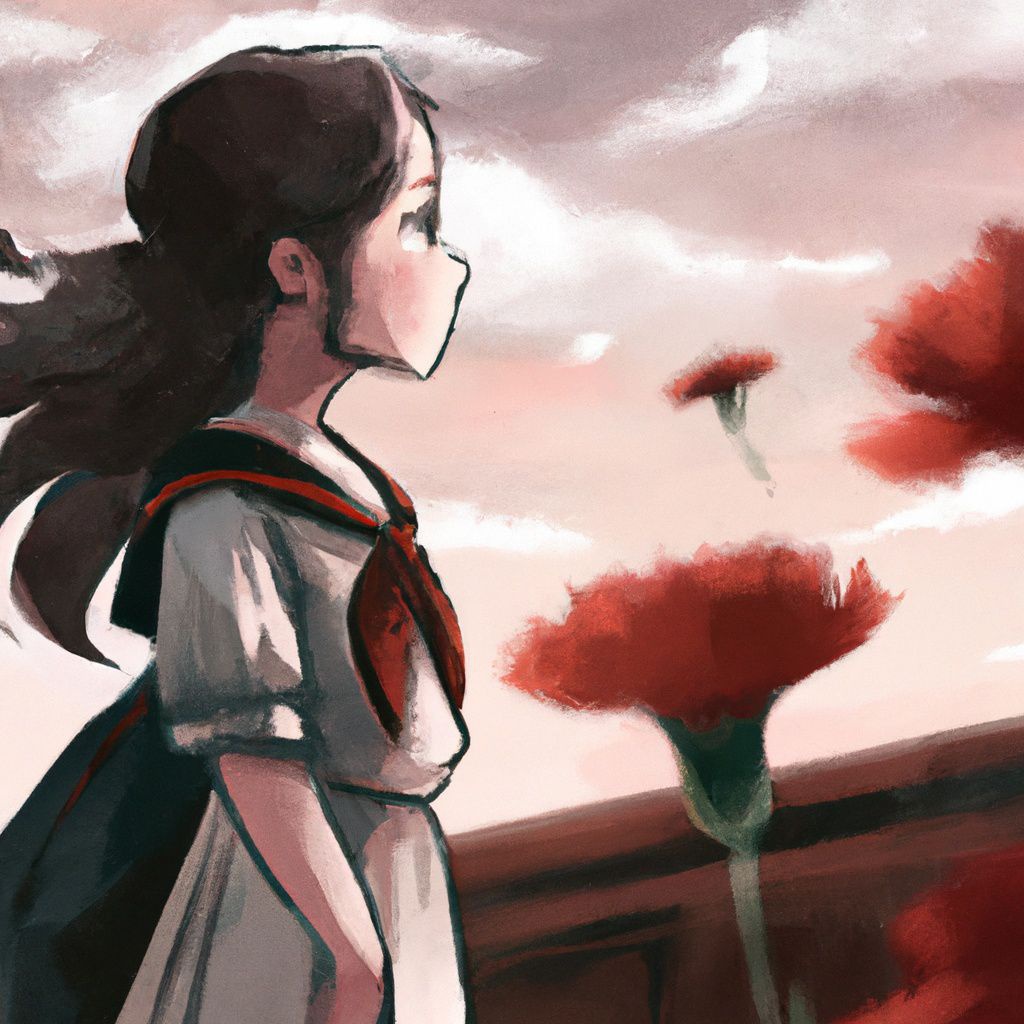

Eu tinha três anos quando os militares derrubaram o regime e, para evitar males maiores, despacharam o governo deposto para a Madeira e depois para o Brasil, mas destes detalhes não tenho memória. A minha mãe contou-me mais tarde, pois gostava da data e não perdia um documentário na televisão, daqueles em que se viam os soldados em cima das chaimites a fazer o ‘v’ vitória e já com os cravos a enfeitar a G-3. “É bonito, não é?”

E era tão bonito como filme, nem carecia de banda sonora. A tropa arranjou um hino para o anúncio do MFA que ouvi vezes sem conta na minha infância: “aqui movimento das forças armadas...” naquela voz de comando a apelar à calma. A minha mãe sabia a história de cor, quem tinha sido importante, quem era moderado e quais eram os malucos, os que tinham feito o Verão Quente e orientado o fim das colónias em África.

A revolução virou o país ao contrário e nem o Laranjal escapou à onda que engoliu quase tudo o que havia antes. A nossa vida ficou de pernas para o ar e, por um tempo, a minha mãe e as minhas tias andaram preocupadas com os comunistas e com o que podiam fazer com a fazendas, as casas e até com as galinhas, se era para dividir ou não. Lembro-me que, pelo seguro, foram todas para fila do recenseamento e que, pela primeira vez, o meu irmão e eu ficámos sozinhos em casa.

O dinheiro também deve ter escasseado. O meu pai, que trabalhava numa firma de construção civil – as pessoas chamavam firmas às empresas – ficou, de repente, sem emprego. O patrão foi pressionado pelas greves, o sindicato ocupou as instalações e, no fim, encerrou as portas. E aos 40 anos o meu pai foi fazer biscates aqui e ali. Quando entrei para a primeira classe, em 1977, ainda era oficialmente desempregado. E eu achava que isso até era bom, era do que mais se falava na televisão. O meu pai, nesse primeiro ano na escola, não era pedreiro, era desempregado.

Além do medo de perder a casa e do meu pai andar de obra em obra sem garantias, a minha mãe tinha pavor das bombas da FLAMA, que nesses anos rebentavam a torto e a direito em nome da independência da Madeira. E uma vez tive de ficar na porta da entrada à espera que fosse ver o que lhe parecia ser um embrulho branco no quintal. E só subi os degraus da entrada quando deu ordem, era um pano de limpar a cozinha que ficara esquecido no terreiro.

Enquanto o meu irmão, eu e os miúdos da vizinhança apanhavam os papelinhos da campanha eleitoral que os carros de propaganda deitavam pela janela fora, a minha tia Teresa e a minha mãe iam todas as noites ao salão paroquial para as aulas de quarta classe de adultos. No meio da desordem e do caos, o 25 de Abril trouxera essa esperança de que, as duas, podiam acabar os estudos, completar a escolaridade obrigatória e ainda arranjar um emprego. As melhores memórias da minha mãe e da minha tia são desse tempo também, quando chegavam a casa da tia Alice felizes, cheias histórias.

Apesar dos tropeções na redação e no ditado, passaram quase todos que, depois, houve solidariedade e a minha mãe fez os problemas de Matemática a todos em troca de uma ajuda no Português. E ficou com o diploma da quarta classe, que podia dar jeito para o futuro. A revolução virou tudo do avesso, mas trouxe futuro até para a minha tia Teresa e para a minha mãe. Na verdade, a minha tia conseguiu depois um emprego num colégio e a minha mãe fez-se agente de bordados.

Não parece muito, eu sei, mas para aquelas mulheres com 40 anos, a quem a ditadura tirara oportunidades por falta de dinheiro e por falta de valor à inteligência e ao talento feminino, era uma maneira de ser útil, de trabalhar e ganhar o mínimo de independência. A minha mãe repetia muitas vezes que o 25 de Abril a tinha feito mudar muito, a ser e a pensar de outra maneira. E nunca perdia os documentários e as reportagens a lembrar o dia, com os soldados a fazer o “V” de vitória.