Dai-nos umas Festas Felizes

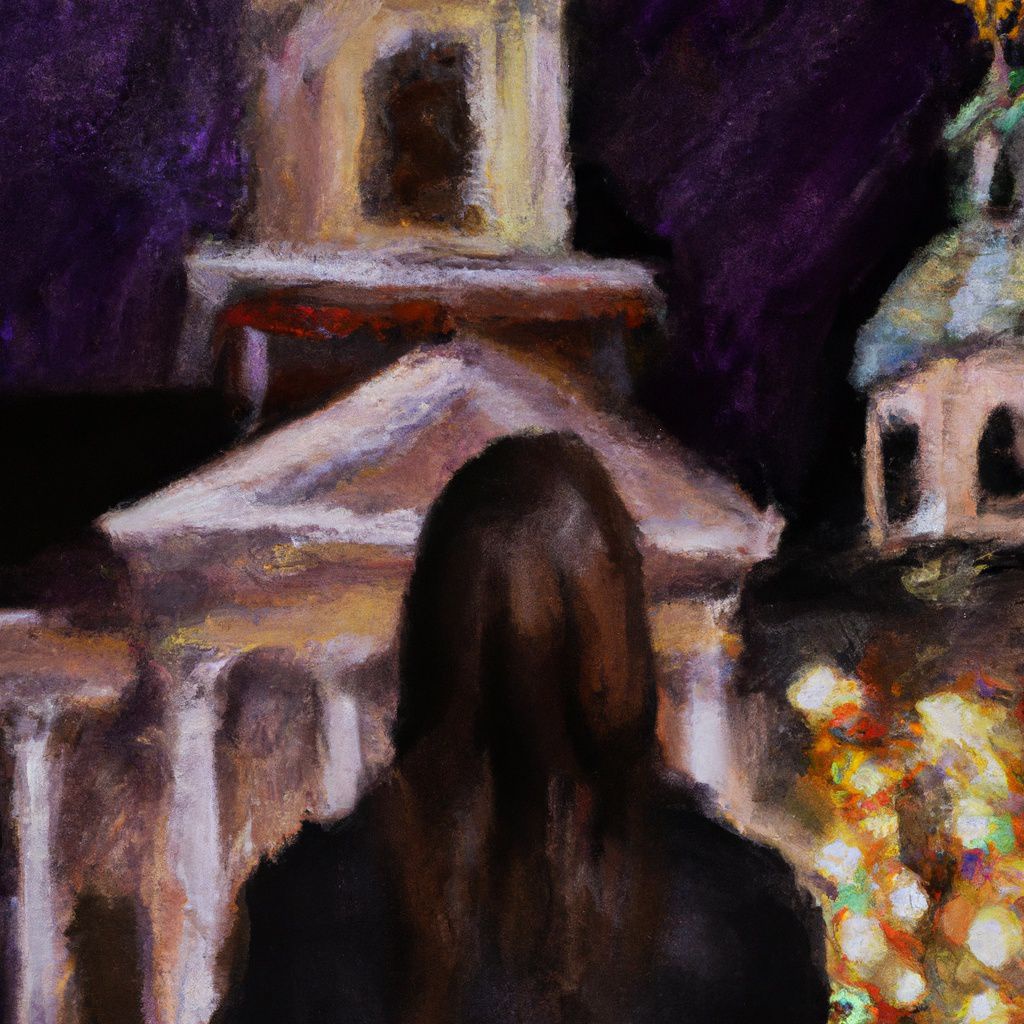

A rádio passava as músicas que todos queríamos ouvir e, uma vez por outra, a minha prima Ana deixava-me por o single do “Last Christmas’ no gira-discos. Eu tinha 16 anos, quase 17 e, no Laranjal, a vida era uma mistura estranha de música pop, cabelos com permanente e gel e de hábitos antigos e fora de moda como as missas do parto. O sino da Visitação tocava pouco antes das oito, mas só ocorriam umas senhoras de meia idade para cantar à Virgem do Parto.

A minha mãe era uma dessas senhoras e naqueles nove dias antes da véspera de Festa usava todos os argumentos para me levar pelo braço beco acima. Às vezes apelava ao meu lado curioso, o que nunca se cansava de ouvir histórias do como era antes, quando não havia electricidade, nem televisão, mas funcionava melhor quando recorria à coacção com propostas como “se queres aqueles sapatos ou dinheiro para o cinema é melhor ires à missa comigo”.

A chantagem tinha efeitos imediatos e lá ia eu, contrariada, fazer a última coisa que se esperava de uma adolescente de 16 anos nos anos 80: ir à missa todos os dias durante as férias de Natal. Os tempos não estavam propícios à fé, não se falava de Deus ou de religião no intervalo das aulas e menos ainda de missas, fossem normais ou do parto. Não vinha à conversa, nem era uma aventura acordar cedo para ir à igreja e depois comer sandes de carne vinha e alhos e cacau quente. Acho que na minha geração não havia quem assumisse que comia com gosto fosse o que fosse da tradição de Natal, dos bolos de mel às broas de manteiga.

O conceito de católico não praticante ganhava adeptos, mas entre eles não estavam a minha mãe ou as minhas tias. Ou era a sério ou não era. E a minha mãe queria evitar mais cisões. O meu irmão tinha cortado com a religião, proclamara-se ateu e pusera a família com a cabeça virada. Volta e meia surgiam discussões duras a propósito de Deus e isso não trazia um bom ambiente para a Festa. O meu irmão tinha fugido ao controlo; comigo ia ser diferente. Ou pensava que seria sem suspeitar que me arrastava pelo beco apenas para ter uns sapatos ou ir ao cinema ou ao café.

Os meus motivos eram menos profundos. Eu queria ser como as outras, ter gel no cabelo, usar calças de ganga justas e que me deixassem ter amigos, conviver depois das aulas nas esplanadas da marina. E queria fugir da igreja vazia, onde se ouvia o eco dos nossos passos. As minhas tias tinham uma outra teoria: era dos livros, de andar sempre de nariz enfiado nos livros. Era de lá que vinham as ideias, a maneira de vestir, a falta de fé, o desejo de ir além da curva do caminho e da rotina de ir de casa à casa das tias e da casa das tias para casa.

A minha tia Alice chegou a sugerir que me tirassem os livros, mas ninguém a ouviu. Eu continuei a ler os livros que quis e a ir, sob coacção, a todas as missas do Natal até ao Ano Novo. Não por fé, mas por causa dela, da minha mãe, da alegria que vinha daquela mulher por altura da Festa. Se estivesse feliz teríamos em casa o melhor: um almoço, bolos, um presépio, uma árvore e um sentimento de calor, de aconchego e de tudo o que cabe no abraço de uma mãe.

E hoje tenho tantas saudades, até de me arrastar pelo beco acima para ir uma missa só para meia dúzia de senhoras, grisalhas a cantar muito desafinadas “Virgem do Parto, ó Maria, senhora da conceição. Dai-nos umas festas felizes”.