A melancolia

Sou de um tempo em que as doenças metiam medo e o perigo espreitava a cada passo. A morte insinuava-se em tosses, dores repentinas ou capturava os espíritos numa melancolia profunda. O povo não sabia bem o que era, mas dizia-se que, às vezes, as pessoas morriam de tristeza. E era essa doença sem nome - difícil de perceber, que parecia chegar sem aviso - que a minha mãe mais temia.

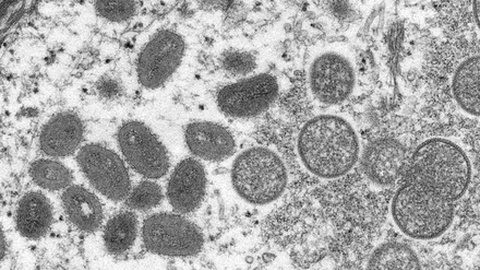

As outras tinham solução. As vacinas impediam que se morresse de tétano, de varíola, de difteria e evitavam que se ficasse com uma perna atrofiada pela poliomielite como o tio cambadinho, um irmão do meu avô, que morreu velho e solteiro. As minhas tias diziam que tinham sido por causa da doença. Não se casou, nem foi estudar e era tão inteligente.

Isso não sei. O tio morreu no dia em que fiz dois anos, mas o exemplo do que as doenças podiam implicar nos sonhos e no futuro faziam a minha mãe cumprir à risca as datas das vacinas. Podia ser caótica em casa, a roupa por passar acumulava-se em cima da mesa e, uma vez, perdeu o rádio, mas nas vacinas era como um relógio. E, quando chegava a data, lavava, penteava e vestia as nossas melhores roupas que, podíamos ser do Laranjal, mas tínhamos brio e noção do que era mesmo importante.

E depois de uma viagem de ‘horário’, aos solavancos e a discutir como dividir o banco com o meu irmão - dois meios bilhetes só davam para um lugar - fazíamos de anjinhos para não dar trunfos, que nenhum de nós era assim tão fraco para ter medo da seringa e das enfermeiras da Caixa, que nesse tempo vestiam todas de branco e usavam um chapéu na cabeça.

A minha mãe foi até capaz de prever o azar de cair num poço e, antes que isso pudesse acontecer, meteu-nos no autocarro da Junta de Freguesia durante dois verões seguidos para ir às aulas de natação na piscina da Escola Industrial. Lembro-me bem. Foi a primeira vez que vi uma piscina de verdade, forrada a azulejos azuis. O mais parecido que tinha visto era quando o meu pai enchia o lagar no calor e o meu irmão e eu fingíamos que era uma piscina.

O complicado era aquilo, a tal da melancolia, que parecia levar a alegria de viver. E não se percebia de onde vinha, de que maneira invadia a cabeça e o coração das pessoas, mas era doença e podia matar, como as que davam dores no corpo como a tuberculose e o cancro. O amor era o pior, o que mais tristeza podia trazer e, por isso, a minha mãe prometeu nunca interferir nas nossas escolhas.

Mas havia o resto, aquele estranho sortilégio que mergulhava os mais alegres na apatia. O povo dizia que era tudo obra de bruxedos, feitiços e não havia sítio onde não se curasse de mau olhado, onde não se receitasse alecrim para afastar as invejas ou tirar o mal do corpo com rezas. As histórias repetiam-se todas as quartas-feiras, enquanto a minha mãe fazia as contas do bordado e descontava as linhas ao preço.

E lembro-me que, embora a nossa casa fosse um caos constante, a minha mãe vivia atenta aos sinais de tristeza e desânimo. Podia a loiça estar por lavar e a roupa por passar, podia ter pressa para entregar o bordado, mas nunca nos faltava, ouvia e ouvia sempre, o que fosse que tínhamos para dizer. Fosse o meu irmão a imaginar que um dia haveria de publicar um livro ou eu a garantir que ia viajar, que ia estudar em Lisboa. A minha mãe ouvia, dava ideias e esperança.

Acho que percebeu. Não é apenas o amor que não deve ser contrariado, são os sonhos e, mais importante, a natureza de cada um. O meu irmão e eu devemos isso à mulher inteligente e sensível que nos coube como mãe.