O direito a não fazer a guerra

A crítica aberta à lógica da guerra em Portugal, tendo como foco o problema da guerra colonial, ganhou maior expressão entre 1965 e 1974. Formou-se, então, um decisivo movimento social contra a guerra. Dentro daquele movimento também se formou durante a ditadura de Salazar e Caetano um incómodo movimento de objetores contra a guerra e de recusa do serviço militar.

Invocando razões éticas, filosóficas ou de natureza religiosa, em Portugal, entre outros casos, é de destacar a atitude de José de Jesus de Almeida. Numa carta datada de 6 de setembro, de 1973, dirigida ao Ministro da Defesa Nacional, alegando a sua condição de cristão, José de Jesus de Almeida recusou ser desertor e recusou cumprir o serviço militar: «O serviço militar, o pegar em armas é incompatível com Aquele em que creio e com o testemunho daquilo que dá sentido ao meu viver: a nova Jerusalém onde o lobo habitará com o cordeiro, onde não habitará a destruição, mas habitará a Paz e governará a Justiça (Is, 11: 5.9)».

José de Jesus de Almeida não estava isolado, era um jovem católico com ligação a setores do catolicismo social através dos quais aconteceu uma reflexão partilhada e uma maturação de motivos para a recusa da prestação do serviço militar e da guerra colonial com um pensamento rigorosamente enraizado nas posições oficiais da Igreja primitiva, nas primeiras tradições do catolicismo, e sustentada no Magistério da Igreja Católica, culminando a argumentação com alegações de natureza histórica e teológica.

Numa reivindicação do direito a não fazer a guerra e declarando razões de consciência cristã, tal atitude tinha implicações que a força da coragem, enraizada em convicções e valores estruturantes, ajudava a enfrentar e a resistir à resposta violenta do regime.

A recusa da lógica da guerra, já durante o regime democrático, continuou a ser para os portugueses uma caminhada contra a corrente. Ainda no início dos anos de 1990, lembro-me da vergonhosa inquirição a que foi sujeito o advogado Carlos Cunha, do qual fui testemunha em Tribunal, quando requereu o estatuto de objetor de consciência. Quando eu invoquei a objeção de consciência em nome do direito de não fazer a guerra, em 1993, embora já sem processo em tribunal, ainda se fazia sentir o “desagrado geral”.

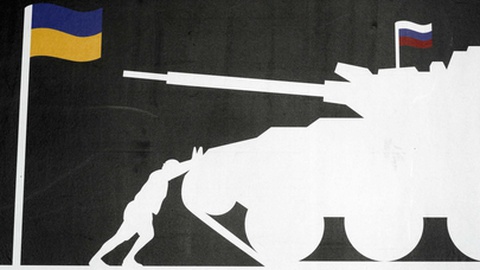

A objeção de consciência, a recusa da guerra e do serviço militar fazem parte de uma longa história da humanidade. E agora, com a guerra na Ucrânia, destaca-se a justeza de uma cultura pacifista, de afirmação de uma cultura política distintiva quanto à forma de enfrentar e resolver conflitos entre os povos. Ganha maior razão a afirmação do direito a não fazer a guerra.