Verdes ou azuis?

Quando me apareceu na esquina de uma festa em Lisboa, não acreditei que era ela. Passaram quase 20 anos, que me convenceram de que aquela noite fora um sonho, ou pelo menos uma memória bastante faltosa, altamente retalhada por enxertos e implantes que a realidade, se fosse um corpo, rejeitaria.

Mas aquela era a J., e a J. era o tipo de miúda que a memória não rejeita, mesmo depois de 20 anos a tentar.

O fascínio começava por J. ser uma continental no Porto Santo. No início dos anos 2000, antes do Pestana, do Visit Madeira e do Jorge Gabriel, os avistamentos dessa espécie exótica e invasora eram raros e espaçados. Elas eram diferentes da versão autóctone, mais desprendidas, libertas daquela marca de opressão que nos meios pequenos desgraça tantas mulheres. Estavam cá por pouco tempo. O nosso rudimentar entendimento do romance intuía que a efemeridade era mãe do desejo – e queríamos comê-las. As miúdas de cá, que nos aturavam todo o ano – obrigado! – odiavam-nas com a força com que se odeia a natureza das coisas, e ainda assim menos do que nós, por inseguranças várias, odiávamos os continentais.

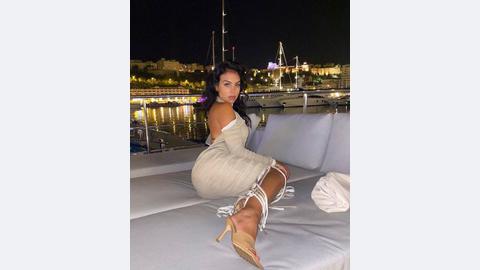

Além disto, havia J., que aos 15 anos estava à frente do seu tempo, ou pelo menos à frente do meu. Numa ilha carregada de sósias – de resto perfeitamente competentes – das meninas das primeiras temporadas dos Morangos com Açúcar, J. exonerava-se do cortejo de piercings e bijuteria que então chocalhava em frente às lambecas, num protesto silencioso pela coerência entre moda e território. Usava um cabelo curto, à pixie, um atrevimento que então – como hoje – só se perdoava a uma beleza insolente e inequívoca. J. falava depressa, com a assertividade e o desplante do humor e do génio. Os olhos eram de um cinza sardento, dessa neblina misteriosa imiscuída entre o verde e o azul. Uma amiga em comum – esse activo precioso – resumiu bem: as pessoas caem para os olhos dela. E as pessoas caíam para os olhos de J. porque caíam, como civilização, para o mundo dela: um mundo veloz, arriscado, afirmativo, competitivo, aventureiro, instantâneo.

J. gostava de ser admirada, da comoção, da atracção enquanto produto da sua vontade e à-vontade. Nem sequer era sério. Era fun. Ela estava a divertir-se, estava cool, calmo, controlado, mas estava sobretudo controlado por ela. J. era o advento de uma nova juventude, um vislumbre de Instagram numa vida analógica, de uma vida que se dava em performance e espectáculo quando o resto de nós procurava ainda ser igual em si próprio. A vida de J. era um jogo, cuja casa de partida, ainda segundo a amiga, ficava na questão sobre os seus olhos: “São verdes ou azuis?”.

Geralmente, a minha relação com raparigas como J. terminaria com este encómio derrotado, arquivada na badana de um livro arenoso. Cair para os olhos de J. era cair para cima, literal e metaforicamente, e nunca fui dado a impossibilidades, ainda que presumidas.

Sucede que uma série de profetas peripécias permitiram que a acompanhasse, numa madrugada, pela praia até ao Hotel. Nesse ano, circulavam notícias e rumores de um violador, que importunava a pequenada e estava ainda por caçar. Nas circunstâncias, esta criatura era providencial. Inspirado pelo pânico da chance que ali se ia montando, exagerei vergonhosamente os crimes e as qualidades do violador. Entre as dunas espreitava, equipado e camuflado, um ex-comando, veterano da Guerra da Bósnia. Devíamos ir atentos. Caminhar na margem, para ouvi-lo chapinhar e ter mais luz. J. iria mais perto da maré, amparada por mim, fugindo no improvável cenário de o meu primeiro soco não estender o condecorado militar.

J. deu-me o braço, num gesto de desespero que por misericórdia registei como afecto. Apertou com força, como quem se preparava para a descarga de aselhice que ali se aprontava. Começou com um silêncio estranho e prolongado, na verdade o ruído do bom-senso vetando, na minha cabeça, uma série de ideias fatais. A graça de Deus impediu-me, por exemplo, de dizer que as luzes do cais derramavam no mar negro e liso como teclas de um piano antigo. Hesitei, inconclusivamente, entre elogiar-lhe o rabo ou apertá-lo. Apontei para um arbusto, tentado pelo golpe baixo do falso alarme.

Ao primeiro sopro da coragem, tartamudeei qualquer coisa. Ao segundo, perguntei-lhe articuladamente se já ouvira “Nightswimming”, dos R.E.M.. Olhos aterrados, nem verdes nem azuis, trataram esta pergunta cândida como uma sugestão ordinária. O violador, com a sua oportunidade de heroísmo, convertera-se agora a única hipótese de sucesso.

Mas a manhã quebrou antes disso. O sol lançou-se sobre a praia como quem descerra uma cortina. A rebentação finava-se, fraquíssima, contra uma margem indefinida, que reflectia o Ilhéu da Cal com uma clareza de gelo. O mar, entre o verde e o azul, preenche e reaviva os olhos de J., que interiorizam finalmente a segurança, mas também a cruel desigualdade do casal, que se perfilhava para o amor como Mike Tyson e Woody Allen para um combate. A Woody, coitado, não ocorre sequer uma piadinha, e J. desquitou-se como quem descobre uma vespa no braço. Sacudindo a areia, virou-se, e desapareceu para o hotel com um veredicto: “Rídiculo”. “Ridículo”, repeti, pontapeando dunas, flagelando-me por ter depositado tão grande amostra de fé no sentido de oportunidade de um violador – quando essa escória faz precisamente gala de ser inoportuna.

Em Lisboa, J. não se lembra. Vagamente, sim, um passeio na praia. Não gostou muito do Porto Santo, tanto que nunca voltou. Não está a ver o que é o “Nightswimming”, mas também não se lembra de eu ter perguntado. Coisas de miúdos, desculpas evasivas, desvios despropositados, mas sobretudo uma certa falta de graça. Talvez lhe tenha acontecido qualquer coisa. Os desdentados fazem coisas inomináveis a nozes como J.. E os tempos castigam aqueles que se antecipam a eles. Talvez – céus – tenha acontecido a mim. A alegria e a espontaneidade desaguaram em olhos conformados, não mais azuis ou verdes, mas resignados ao seu cinzento, como se eles, a pergunta e o jogo não mais importassem. “Coisas de miúdos”, repete, desfazendo, envergonhada da ilusão que tão grandiosamente promoveu.

Se a realidade é aquilo que fica quando deixamos de acreditar nela, que ficou de J.? De que cor julgava que seriam os seus olhos?

Foi um sonho, e nem sequer foi o mesmo. Pior. É possível que tenha sido assim com toda a gente, e que tenham sido assim todos os Verões.

É para aprender. E tarde, ainda por cima. Caraças.