Um escritor

Sempre apreciei entrevistas de escritores, especialmente de romancistas. Não porque elas sejam uma pequena janela curiosa para o lado pouco conhecido da biografia ou da labuta criativa, e muito menos por qualquer voyeurismo sobre a vida pessoal do escritor. De modo algum. O que a entrevista de um escritor nos proporciona é — se o jornalista fizer bem o seu trabalho — a compreensão mais cabal da sua obra. Saber algo mais da vida, do contexto, da visão do mundo de um certo escritor, perceber as suas motivações ideológicas ou as suas opções literárias — eis boas razões para dedicar alguma atenção a estas entrevistas: elas devem servir, sobretudo, para iluminar a sua obra.

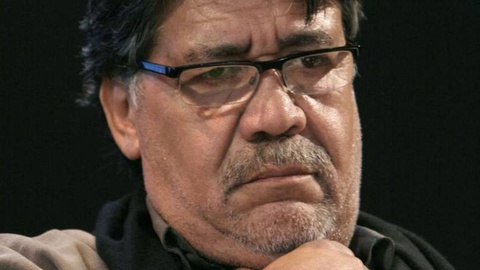

Tome-se a entrevista de Mario Vargas Llosa (E-Revista) a propósito do seu último romance, “Tempos Duros”. O livro retoma uma das linhas fortes da sua obra, aquela que tomou forma privilegiada em títulos como “Conversa na Catedral” e “A Festa do Chibo” — o chamado romance político, com a história e as ditaduras da América Latina em pano-de-fundo. Desta vez, a Guatemala em 1954 e o golpe militar que levou à queda de um governo democrático (com a ajuda do longo braço “yankee”, como tantas vezes no século XX). E assim se nos revela algo mais sobre as “fake news” da altura, então como hoje boas aliadas das teias conspirativas. Na entrevista, o escritor fala do modo como foi manipulada, sob comando da “United Fruit”, toda a informação que levaria à queda violenta do governo eleito, e o modo como o jornalismo americano cai na armadilha, “levado pela ignorância” sobre a Guatemala, com os melhores jornais e jornalistas a servirem os objetivos do mentor do golpe: “Como o problema não existe, vamos inventá-lo”.

Mario Vargas Llosa é um dos escritores (vivos) mais lidos da América Latina. A sua obra, vastíssima, não se esgota no romance político, antes se distende por um leque ficcional de largo espectro, que inclui também estimulantes ensaios, como

“A Civilização do Espetáculo”. Mas, nesta entrevista, o romancista reconhece a particular importância que a realidade sociológica, cultural e política do continente em que se integra o seu país, veio a ter na sua consciencialização enquanto escritor. Hoje, já praticamente sem guerrilhas, o problema é a corrupção, que faz “verdadeiros estragos, sobretudo em países como o Peru, a Argentina e o Brasil”. Pelo que o romancista não pode ignorar a sua origem, e a grande pergunta de “Conversa na Catedral” — “Em que momento se lixou o Peru?” — volta a ecoar na motivação deste novo romance: “...formei-me com a ideia de que um escritor tem uma obrigação moral (...) um compromisso com o seu tempo. Não me teria ocorrido enveredar por uma escrita de desabafo pessoal ou emocional, guiada apenas por aquilo que chamam inspiração”. Por isso, como na grande tradição romanesca europeia (Tolstoi, Victor Hugo), em que “a História alimenta fortemente a criação literária”, esta nova obra pretende conjugar verosimilhança e imaginação criadora: só o romance pode fazer justiça à complexidade do real. Entretecendo factos com personagens e diálogos imaginários, o romanesco emerge na sua força metafórica e crítica, e por isso o escritor nunca poderá ceder enquanto romancista: é o literário que deve ter a primazia na reinvenção da realidade. Deste misterioso e antiquíssimo afã de contar histórias — “sairmos de nós mesmos e sermos capazes de inventar um mundo distinto daquele em que vivemos” — nasce a literatura: ela contribui para formar “cidadãos críticos” e “verdadeiramente democráticos”.